Contents

用途と予算で選べるようになろう

PCを新しく購入したり、自作PCを構築する際に重要な要素となるのがストレージ選びです。ここでは、HDD・SSD(SATA)・M.2 SSDの違いを明確にし、それぞれの性能の見方や用途に合った選び方を解説します。

HDD・SSD・M.2 SSDの基本的な違い

(1)HDD(ハードディスクドライブ)

- 大容量でコストパフォーマンスが高い(4TBでおよそ1万円ほど)

- 読み書き速度は比較的遅い(一般的に100~200MB/s程度)

- 衝撃や振動に弱く、機械的な故障のリスクあり

そこまで速度を要求されないで大容量のもの(例えば画像、音楽、動画の素材、ローカルで実行できるゲームなど)を保管するのに適している。

(2)SSD(ソリッドステートドライブ)

- 価格的にはHDD以上、M.2 NVMe以下

- 物理的な衝撃に強く、動作音がない

- HDDと比べると高速な読み書き速度(最大約550MB/s)

- 大容量のものもあるが、価格はM.2 NVMe並みになる

あえて選ぶ必要性が薄くなってきたが、価格を抑えたPCのOS用などに用いるのならば選んでも大丈夫。とはいえ、最近はNVMeの価格が下がってきたので無理に選ぶ必要はないです。

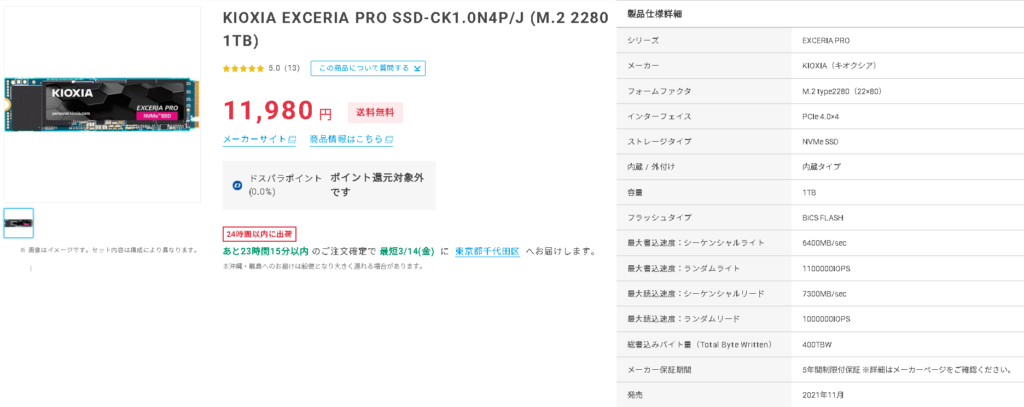

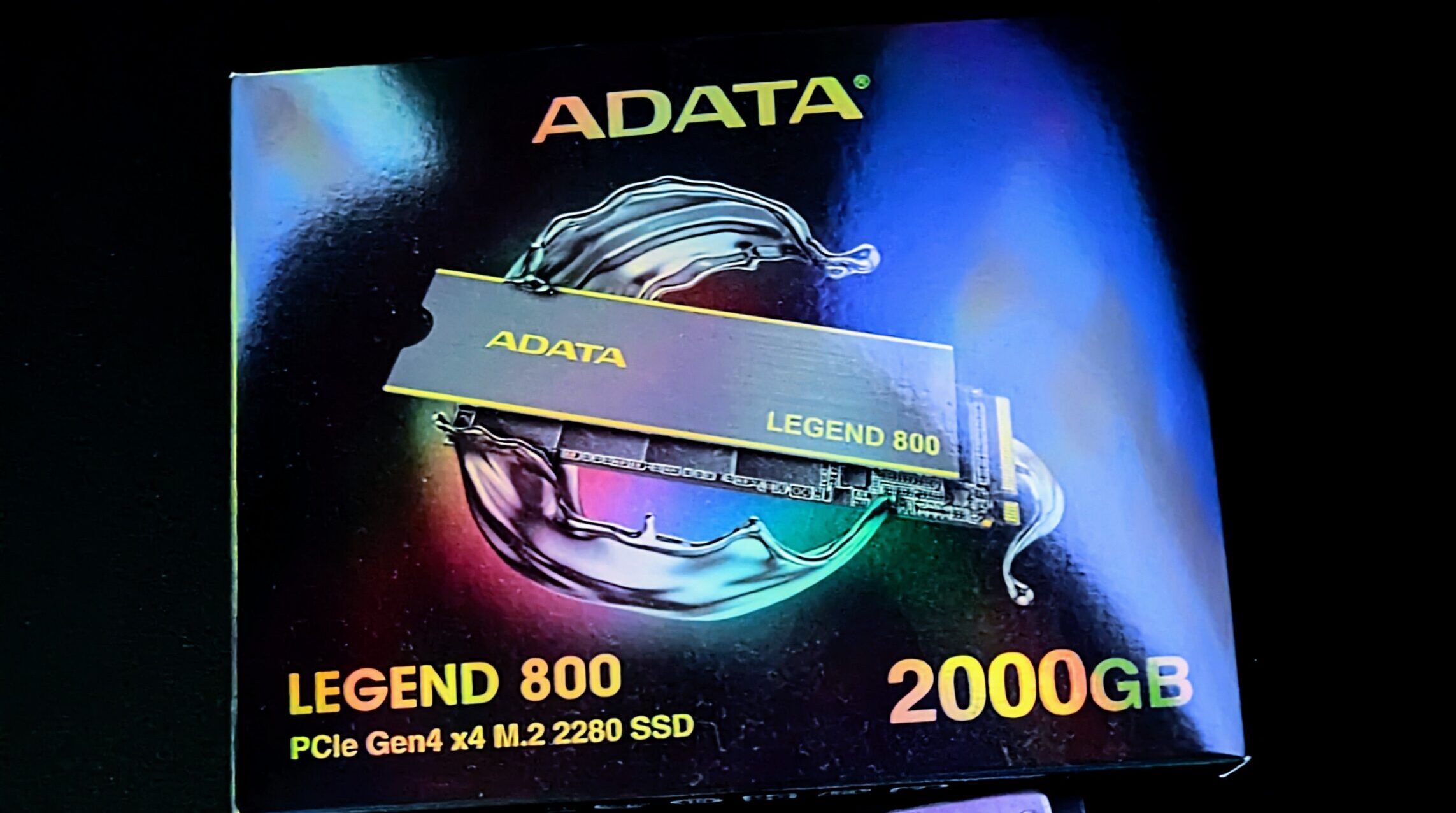

(3)M.2 SSD(NVMe)

- NVMe接続とSATA接続のものがあったが、SATA接続のものは今ではほとんど見かけない(似ているが異なる接続方法のため、基本的に互換性は無い)

- これまでのストレージと比べても圧倒的に高速な読み書き速度(PCIe Gen3は約3,500MB/s、Gen4は最大7,000MB/s以上)

- コンパクトな形状でケーブルレスで装着可能

- 発熱量が高いため、ヒートシンクなどの冷却対策が必要な場合がある

大容量を必要とするオンラインゲームや、動画編集などで用いるストレージマザーボードのスロット数やサイズに気を付けよう

ストレージの性能を見る際のポイント

HDD、SSD、M.2 SSDのそれぞれの性能を見る際のポイントを簡単にまとめました。

(1)HDD

- 回転数(RPM):回転数が高い(7200rpm)ほど読み書き速度が向上します。

- キャッシュ容量(MB):キャッシュ容量が多いほどデータ転送効率が向上します(例:256MB)。

- 内部転送速度(最大180MB/sなど):大きいほど高速なデータ処理が可能。

- 寿命目安:物理的駆動部品があるため、通常3~5年程度。衝撃や高温環境で劣化が早まります。

(2)SSD

- シーケンシャル読み書き速度:大きいほどアプリケーションやOSの起動が高速になります(最大約550MB/s)。

- ランダムアクセス性能(IOPS):日常的なファイルアクセスの快適さに直結する。

- TBW(総書き込み容量):耐久性指標で、書き込み可能な総データ量を示す。大きいほど寿命が長い。

- 寿命目安:TBWが目安となり、一般的な使用環境で5年以上が一般的。

(3)M.2 SSD(NVMe)

- PCIe規格(Gen3/Gen4):PCIe 4.0対応製品なら大幅に高速化。

- 最大読み書き速度(約3,500~7,000MB/s以上):大容量ファイルの操作やゲームの読み込みに重要。

- ランダムアクセス性能(IOPS):数値が高いほどOSやソフトウェア操作がスムーズ。

- 熱対策の有無(ヒートシンクの有無):発熱が激しいため、ヒートシンク付きを推奨。

- 寿命目安(TBW):高性能なほど大きな負荷がかかり寿命が短くなる傾向があるため、使用環境に合ったTBWを選ぶことが大切。

寿命について

HDDは物理的故障(機械的消耗)による寿命が3~5年程度。

SSD(SATAやM.2)は、書き込み回数が耐用年数に影響するため、TBWを参考にすることで適切な製品を選択可能。

用途別のおすすめストレージ

- 大容量データを安価に保存したい場合 → HDD

- OSや普段使いの高速化を求める場合 → SSD、M.2 SSD

- ゲームやクリエイティブ作業など高速処理が必須な場合 → M.2 SSD(NVMe)

まとめ

それぞれのストレージには性能や特徴が異なるため、自分の用途に合った選択が重要です。寿命やスペックを正しく理解し、最適なストレージ選びを行ってください。

コメント