やってはいけない組み合わせがあったりする

自作PCを組む際、パーツ同士の互換性を確保することは非常に重要です。互換性が合わないパーツを選んでしまうと、PCが正常に動作しない、取り付けができない、性能を最大限に発揮できないといった問題が発生します。

この記事では、各パーツごとに互換性の確認方法を解説し、初心者でもトラブルなくPCを組めるようにサポートします。

Contents

1.互換性の確認が必要な主なパーツ

以下のパーツは、互換性のチェックが必要となるものです。

(1) CPUとマザーボード

(2) メモリ(RAM)とマザーボード

(3) GPU(グラフィックボード)とマザーボード・電源ユニット・PCケース

(4) ストレージ(SSD/HDD)とマザーボード

(5) 電源ユニットと各パーツ

(6) PCケースと各パーツ(サイズ問題)

(7)冷却(CPUクーラー・ケースファン・簡易水冷など)

2.各パーツの互換性チェック方法

(1)CPUとマザーボード

- ソケット形状の確認(例:Intel Core i7-13700K→LGA1700、AMD Ryzen 7 5800X→AM4)

- チップセットの確認(Z790,B760など)

- BIOSのバージョン(最新CPUはBIOSアップデートが必要な場合あり)

ただし、販売店によってはアップデート対応済みの状態で販売している場合もあります。

(2)メモリ(RAM)とマザーボード

- 規格の確認(DDR4 / DDR5)

- 周波数(MHz)(マザーボードの対応周波数と一致させる)

- QVLリストの確認(メーカーの公式サイトで推奨メモリをチェック)

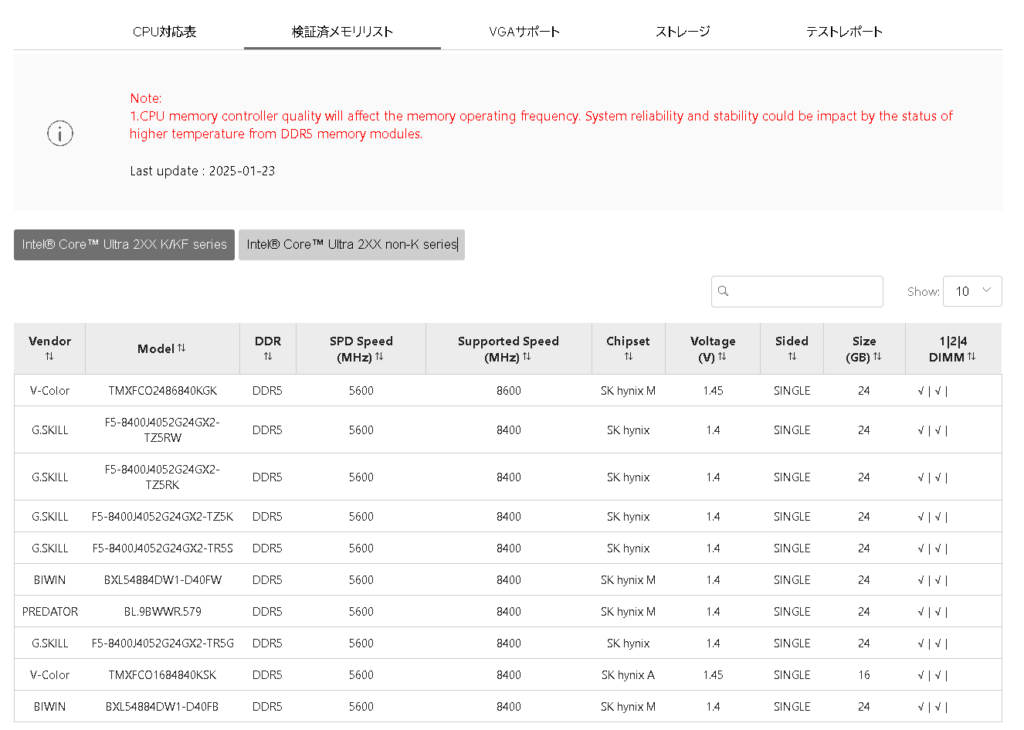

QVLリストとは?

マザーボードメーカーが動作確認を行ったパーツリストです。

主にメモリ・M.2 SSD・CPUなどが対象となっています。

これはMSIのマザーボードPRO Z890-S WIFIのQVLリストです。検証済みの製品が一覧で出ています。ここに載っていないからといって互換性がないわけじゃありません。その場合はネットの口コミなどを参考にしてみましょう。

(3)GPU(グラフィックボード)とマザーボード・電源ユニット・PCケース

- PCIeスロットの対応(x16などのレーン数や世代)

- 電源のワット数と補助電源(例:RTX 4090→850W以上+12VHPWRコネクタ)

- ケースとのサイズ互換(例:RTX 4090→350mm以上のスペースが必要)

(4)ストレージ(SSD / HDD)とマザーボード

- M.2 NVMe SSDの対応規格(PCIe 5.0 / 4.0 / SATA)

- SATA SSD / HDDのポート数の確認

- 自身の用途に合った容量が必要なため、容量が大きくなりそうな場合はそれ相応のマザーボードが必要

(5)電源ユニット(PSU)と各パーツ

- 消費電力に対して20~30%の余裕を持つ

(例:PC全体が500Wなら650W~750W) - GPU補助電源・マザーボード補助電源の確認

(6)PCケースと各パーツ

- マザーボードのサイズ対応(ATX、Micro-ATX、Mini-ITX)

- GPUの長さと厚み(3スロット占有のものは要注意)

- CPUクーラーの高さ制限

- ディスクドライブの有無

- 3.5インチベイ(主にHDD)とSSDのマウントの有無など

- 特殊な例として背面接続のマザーボードの場合は対応したPCケースが必要

(7)冷却(PCクーラー・ケースファン・簡易水冷など)

- CPUクーラーのソケット互換性(LGA1700やAM5などの対応を確認)

- ケースのエアフローとクーラーの高さ制限(タワー型クーラーが入るか確認)

- 簡易水冷のラジエーターサイズと取付位置の確認(240mm / 360mmなどのケースの対応を確認)

- ケースファンのサイズとピン数(3ピン / 4ピン、PWM対応の有無)

3.便利な互換性チェックツール

以下のサイトを使うと、パーツの互換性を簡単にチェックできる。

- PCPartPicker(https://pcpartpicker.com/)

互換性エラーを自動チェック - メーカー公式サイト

- マザーボードのQVLリスト

- BIOS対応リスト

- 電源メーカーの推奨ワット数表

- Build My PC(https://www.buildmypc.net/)

- パーツ選定時に互換性エラーを警告

- 比較的シンプルなUIで使いやすい

- PC Builder(https://pcbuilder.net/)

- PC構成をシミュレーションしながら互換性チェック可能

- 日本語には対応していないが、視覚的にわかりやすい

まとめ

自作PCの互換性を確認するには、各パーツごとにソケット・規格・電源要件・サイズ制限をチェックすることが大切です。特にBIOSの対応状況や、電源のW数・補助電源コネクタなどは見落としやすいため事前にしっかり確認しましょう。