Contents

はじめに:速度と不揮発性を兼ね備えるメモリの登場

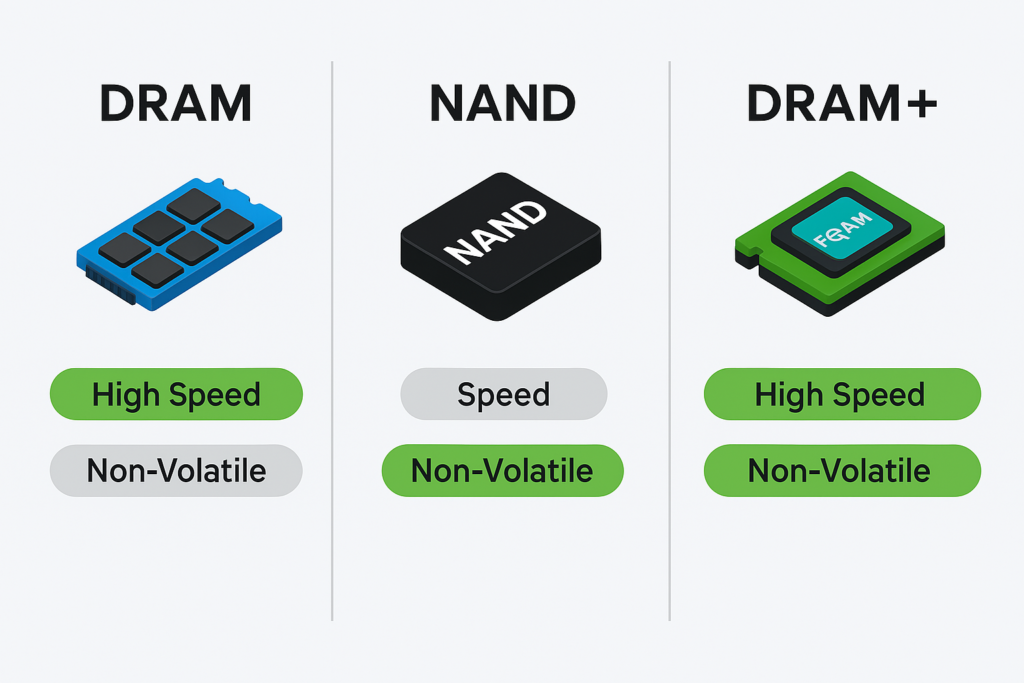

これまで、コンピュータのメモリは「高速だけど電源を切ると消えるDRAM」と、「遅いけれどデータを保存できるNANDフラッシュ」の二択でした。

しかし現在、この2つの長所を組み合わせた次世代メモリ「DRAM+(プラス)」が注目を集めています。

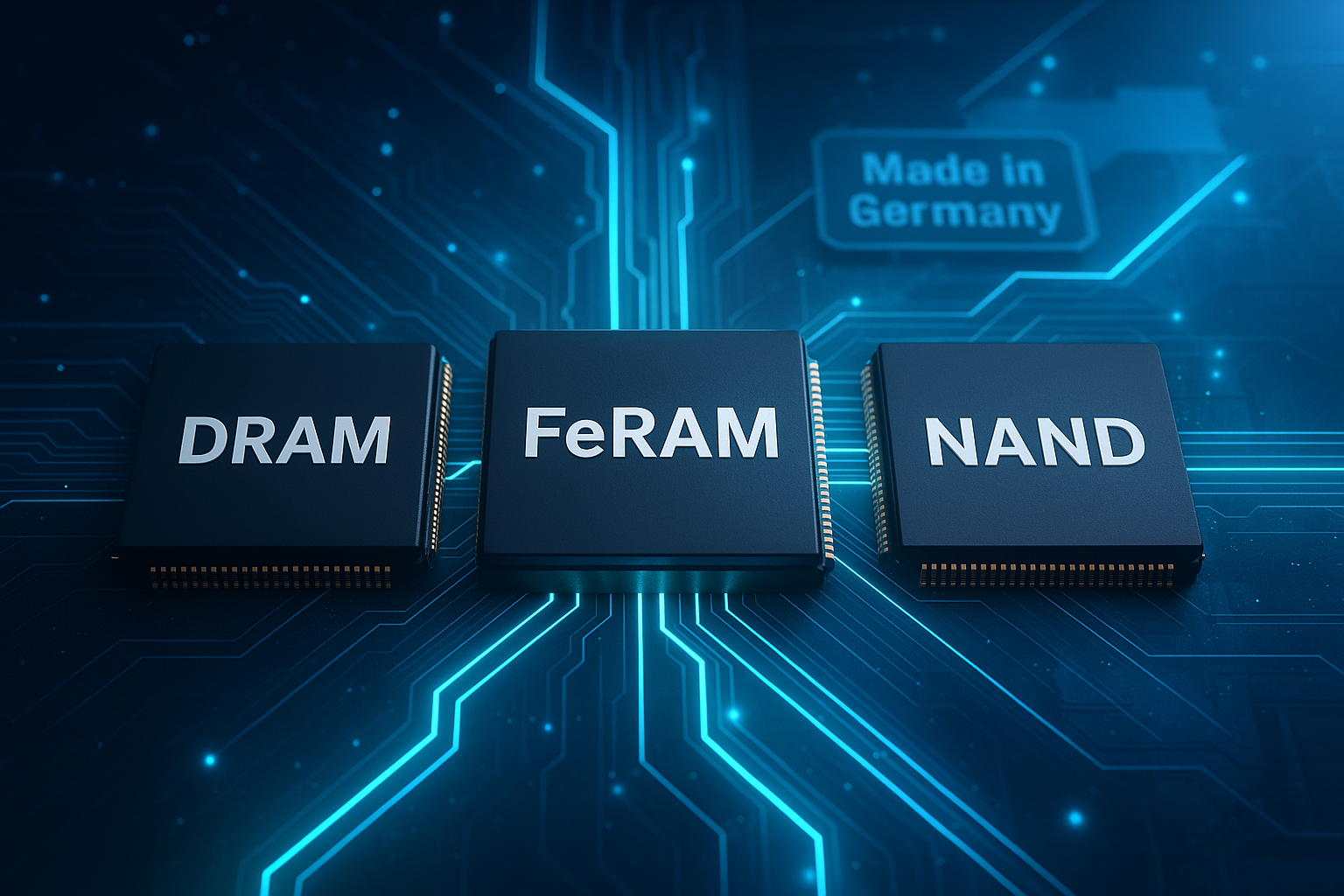

その中核にあるのが、「FeRAM(強誘電体RAM)」という技術です。この記事では、その仕組みや用途、そして世界的な動向を整理して解説します。

DRAM+の正体とは?:ハフニウム系FeRAMによる新提案

まず、「DRAM+」とはFMCとNeumondaが共同開発している新しい不揮発性メモリです。最大の特長は、DRAM並みの速度とSSDのような記憶性を併せ持つ点にあります。

技術的背景:ハフニウム酸化物がカギ

このメモリは、ハフニウム酸化物(HfO₂)を利用したFeRAM技術をベースにしています。これは従来のチタン酸ジルコン酸鉛(PZT)型FeRAMとは異なり、CMOSプロセスとの親和性が高く、量産性にも優れるのが特徴です。

そのため、従来のFeRAMでは実現が難しかった高密度・高速動作を可能にし、DRAMと同等の応答速度を維持しながらも、不揮発性を実現しています。

製造はドイツで:Infineon以来の復活劇

興味深いのは、DRAM+がドイツで生産されるという点です。これは、かつてInfineonやQimondaといった企業がDRAM製造を行っていたドイツでの半導体製造復活を意味します。

地政学的にも重要な意味を持つ

現在、半導体製造の大半がアジアに集中している中で、ヨーロッパにおけるメモリ製造基盤の復活は、地政学的リスク分散や供給安定性の観点からも極めて重要です。

こうした背景から、欧州の製造復権と次世代技術開発が重なったDRAM+には、技術面だけでなく産業政策的な意味合いも強く込められています。

DRAM+はどんな用途で活きるのか?

では、DRAM+はどのような場面で活用される可能性があるのでしょうか?ここでは代表的な応用分野を紹介します。

産業機器・エッジコンピューティング

電力効率と高速性が求められるエッジAIデバイスやロボティクスなどで、DRAM+の性能は極めて有効です。起動時間の短縮やキャッシュの永続化が実現すれば、システムの信頼性が格段に向上します。

データ保持を必要とするミッションクリティカル分野

電源喪失時にもデータが消えないことから、防災・医療・制御システムなどの高信頼領域でも、DRAM+は注目されています。

サーバー用途のFeRAM実例:RAMXEED(旧富士通)も展開中

FeRAMを使った高信頼・高速書き込みメモリは、実はすでにいくつかの製品で実用化されています。たとえば、RAMXEED株式会社(旧・富士通セミコンダクター メモリソリューション)は、産業グレードのFeRAMを提供しており、以下のような特性を持っています。

- 高書き換え耐性(10¹³回以上)

- 低遅延

- 動作温度範囲が広く、産業機器に適応

これらは一部のサーバー向けキャッシュやログ保存用途にも検討されており、FeRAM技術がDRAMやNANDを補完する立場として成長していることを示しています。

DRAM+と既存製品の違いとは?

一方で、DRAM+はこれらのFeRAM製品よりも遥かに高密度かつ高速な動作が見込まれており、より広範な用途に対応する設計が目指されています。

つまり、RAMXEEDのような従来型FeRAMは既存市場での実績、DRAM+は拡張性と未来の用途を想定している点が大きな違いです。

まとめ

DRAM+は、従来では実現が難しかった**「高速・低消費電力・不揮発性」の三要素を同時に満たす革新的なメモリ技術**です。

また、FeRAMという技術自体は既に実績があり、RAMXEEDのような企業による産業用製品も存在することから、信頼性と実現可能性の裏付けも得られています。

今後は、量産体制やコスト、プロセッサとの統合設計といった課題を乗り越えられるかどうかがカギになるでしょう。とはいえ、次世代メモリとしてのポテンシャルは非常に高く、今後の展開に期待が集まります。

コメント